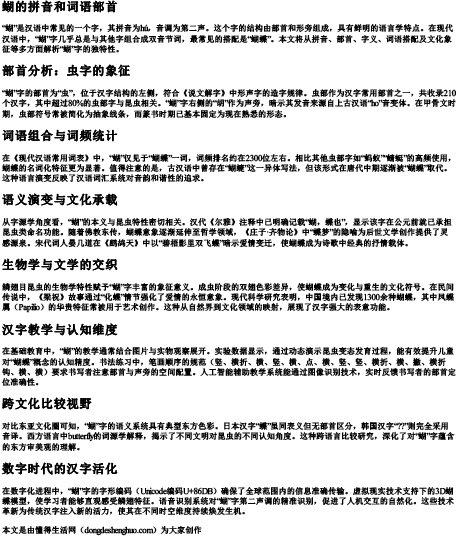

“蝴”是汉语中常见的一个字,其拼音为hú,音调为第二声。这个字的结构由部首和形旁组成,具有鲜明的语言学特点。在现代汉语中,“蝴”字几乎总是与其他字组合成双音节词,最常见的搭配是“蝴蝶”。本文将从拼音、部首、字义、词语搭配及文化象征等多方面解析“蝴”字的独特性。

“蝴”字的部首为“虫”,位于汉字结构的左侧,符合《说文解字》中形声字的造字规律。虫部作为汉字常用部首之一,共收录210个汉字,其中超过80%的虫部字与昆虫相关。“蝴”字右侧的“胡”作为声旁,暗示其发音来源自上古汉语“ho”音变体。在甲骨文时期,虫部符号常被简化为抽象线条,而篆书时期已基本固定为现在熟悉的形态。

在《现代汉语常用词表》中,“蝴”仅见于“蝴蝶”一词,词频排名约在2300位左右。相比其他虫部字如“蚂蚁”“蜻蜓”的高频使用,蝴蝶的名词化特征更为显著。值得注意的是,古汉语中曾存在“蝴蜨”这一异体写法,但该形式在唐代中期逐渐被“蝴蝶”取代。这种语言演变反映了汉语词汇系统对音韵和谐性的追求。

从字源学角度看,“蝴”的本义与昆虫特性密切相关。汉代《尔雅》注释中已明确记载“蝴,蝶也”,显示该字在公元前就已承担昆虫类命名功能。随着佛教东传,蝴蝶意象逐渐延伸至哲学领域,《庄子·齐物论》中“蝶梦”的隐喻为后世文学创作提供了灵感源泉。宋代词人晏几道在《鹧鸪天》中以“碧梧影里双飞蝶”暗示爱情变迁,使蝴蝶成为诗歌中经典的抒情载体。

鳞翅目昆虫的生物学特性赋予“蝴”字丰富的象征意义。成虫阶段的双翅色彩差异,使蝴蝶成为变化与重生的文化符号。在民间传说中,《梁祝》故事通过“化蝶”情节强化了爱情的永恒意象。现代科学研究表明,中国境内已发现1300余种蝴蝶,其中凤蝶属(Papilio)的华贵特征常被用于艺术创作。这种从自然界到文化领域的映射,展现了汉字强大的表意功能。

在基础教育中,“蝴”的教学通常结合图片与实物观察展开。实验数据显示,通过动态演示昆虫变态发育过程,能有效提升儿童对“蝴蝶”概念的认知精度。书法练习中,笔画顺序的规范(竖、横折、横、竖、横、点、横、竖、竖、横折、横、撇、横折钩、横、横)要求书写者注意部首与声旁的空间配置。人工智能辅助教学系统能通过图像识别技术,实时反馈书写者的部首定位准确性。

对比东亚文化圈可知,“蝴”字的语义系统具有典型东方色彩。日本汉字“蝶”虽同表义但无部首区分,韩国汉字“??”则完全采用音译。西方语言中butterfly的词源学解释,揭示了不同文明对昆虫的不同认知角度。这种跨语言比较研究,深化了对“蝴”字蕴含的东方审美观的理解。

在数字化进程中,“蝴”字的字形编码(Unicode编码U+86DB)确保了全球范围内的信息准确传输。虚拟现实技术支持下的3D蝴蝶模型,使学习者能够直观感受鳞翅特征。语音识别系统对“蝴”字第二声调的精准识别,促进了人机交互的自然化。这些技术革新为传统汉字注入新的活力,使其在不同时空维度持续焕发生机。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 蝴的拼音和词语部首Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。