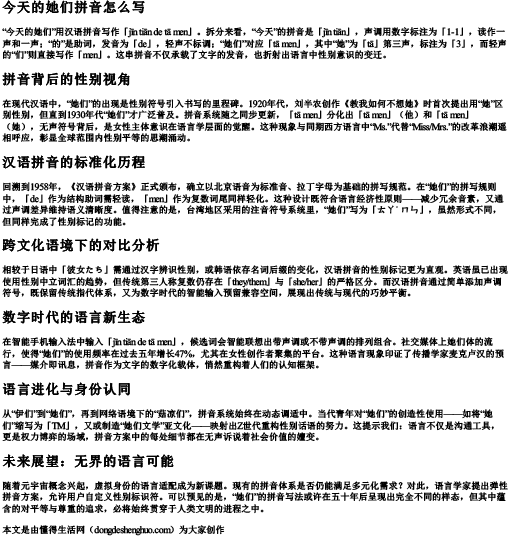

“今天的她们”用汉语拼音写作「jīn tiān de tā men」。拆分来看,“今天”的拼音是「jīn tiān」,声调用数字标注为「1-1」,读作一声和一声;“的”是助词,发音为「de」,轻声不标调;“她们”对应「tā men」,其中“她”为「tā」第三声,标注为「3」,而轻声的“们”则直接写作「men」。这串拼音不仅承载了文字的发音,也折射出语言中性别意识的变迁。

在现代汉语中,“她们”的出现是性别符号引入书写的里程碑。1920年代,刘半农创作《教我如何不想她》时首次提出用“她”区别性别,但直到1930年代“她们”才广泛普及。拼音系统随之同步更新,「tā men」分化出「tā men」(他)和「tā men」(她),无声符号背后,是女性主体意识在语言学层面的觉醒。这种现象与同期西方语言中“Ms.”代替“Miss/Mrs.”的改革浪潮遥相呼应,彰显全球范围内性别平等的思潮涌动。

回溯到1958年,《汉语拼音方案》正式颁布,确立以北京语音为标准音、拉丁字母为基础的拼写规范。在“她们”的拼写规则中,「de」作为结构助词需轻读,「men」作为复数词尾同样轻化。这种设计既符合语言经济性原则——减少冗余音素,又通过声调差异维持语义清晰度。值得注意的是,台湾地区采用的注音符号系统里,“她们”写为「ㄊㄚ˙ ㄇㄣ」,虽然形式不同,但同样完成了性别标记的功能。

相较于日语中「彼女たち」需通过汉字辨识性别,或韩语依存名词后缀的变化,汉语拼音的性别标记更为直观。英语虽已出现使用性别中立词汇的趋势,但传统第三人称复数仍存在「they/them」与「she/her」的严格区分。而汉语拼音通过简单添加声调符号,既保留传统指代体系,又为数字时代的智能输入预留兼容空间,展现出传统与现代的巧妙平衡。

在智能手机输入法中输入「jīn tiān de tā men」,候选词会智能联想出带声调或不带声调的排列组合。社交媒体上她们体的流行,使得“她们”的使用频率在过去五年增长47%,尤其在女性创作者聚集的平台。这种语言现象印证了传播学家麦克卢汉的预言——媒介即讯息,拼音作为文字的数字化载体,悄然重构着人们的认知框架。

从“伊们”到“她们”,再到网络语境下的“菇凉们”,拼音系统始终在动态调适中。当代青年对“她们”的创造性使用——如将“她们”缩写为「TM」,又或制造“她们文学”亚文化——映射出Z世代重构性别话语的努力。这提示我们:语言不仅是沟通工具,更是权力博弈的场域,拼音方案中的每处细节都在无声诉说着社会价值的嬗变。

随着元宇宙概念兴起,虚拟身份的语言适配成为新课题。现有的拼音体系是否仍能满足多元化需求?对此,语言学家提出弹性拼音方案,允许用户自定义性别标识符。可以预见的是,“她们”的拼音写法或许在五十年后呈现出完全不同的样态,但其中蕴含的对平等与尊重的追求,必将始终贯穿于人类文明的进程之中。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 今天的她们拼音怎么写的Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。