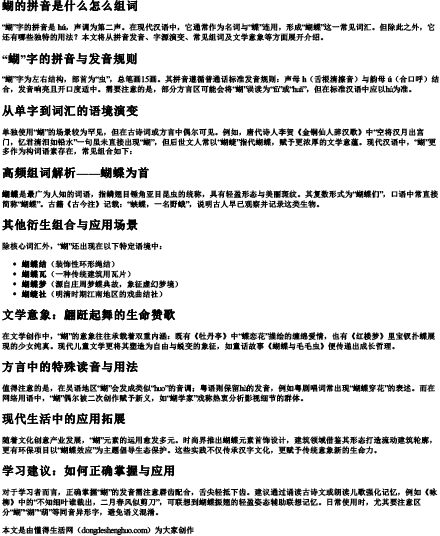

“蝴”字的拼音是 hú,声调为第二声。在现代汉语中,它通常作为名词与“蝶”连用,形成“蝴蝶”这一常见词汇。但除此之外,它还有哪些独特的用法?本文将从拼音发音、字源演变、常见组词及文学意象等方面展开介绍。

“蝴”字为左右结构,部首为“虫”,总笔画15画。其拼音遵循普通话标准发音规则:声母 h(舌根清擦音)与韵母 ú(合口呼)结合,发音响亮且开口度适中。需要注意的是,部分方言区可能会将“蝴”误读为“fú”或“huā”,但在标准汉语中应以hú为准。

单独使用“蝴”的场景较为罕见,但在古诗词或方言中偶尔可见。例如,唐代诗人李贺《金铜仙人辞汉歌》中“空将汉月出宫门,忆君清泪如铅水”一句虽未直接出现“蝴”,但后世文人常以“蝴蜨”指代蝴蝶,赋予更浓厚的文学意蕴。现代汉语中,“蝴”更多作为构词语素存在,常见组合如下:

蝴蝶是最广为人知的词语,指鳞翅目锤角亚目昆虫的统称,具有轻盈形态与美丽斑纹。其复数形式为“蝴蝶们”,口语中常直接简称“蝴蝶”。古籍《古今注》记载:“蛱蝶,一名野蛾”,说明古人早已观察并记录这类生物。

除核心词汇外,“蝴”还出现在以下特定语境中:

在文学创作中,“蝴”的意象往往承载着双重内涵:既有《牡丹亭》中“蝶恋花”描绘的缠绵爱情,也有《红楼梦》里宝钗扑蝶展现的少女纯真。现代儿童文学更将其塑造为自由与蜕变的象征,如童话故事《蝴蝶与毛毛虫》便传递出成长哲理。

值得注意的是,在吴语地区“蝴”会发成类似“huo”的音调;粤语则保留hù的发音,例如粤剧唱词常出现“蝴蝶穿花”的表述。而在网络用语中,“蝴”偶尔被二次创作赋予新义,如“蝴学家”戏称热衷分析影视细节的群体。

随着文化创意产业发展,“蝴”元素的运用愈发多元。时尚界推出蝴蝶元素首饰设计,建筑领域借鉴其形态打造流动建筑轮廓,更有环保项目以“蝴蝶效应”为主题倡导生态保护。这些实践不仅传承汉字文化,更赋予传统意象新的生命力。

对于学习者而言,正确掌握“蝴”的发音需注意唇齿配合,舌尖轻抵下齿。建议通过诵读古诗文或朗读儿歌强化记忆,例如《咏柳》中的“不知细叶谁裁出,二月春风似剪刀”,可联想到蝴蝶振翅的轻盈姿态辅助联想记忆。日常使用时,尤其要注意区分“蝴”“湖”“葫”等同音异形字,避免语义混淆。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 蝴的拼音是什么怎么组词Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。