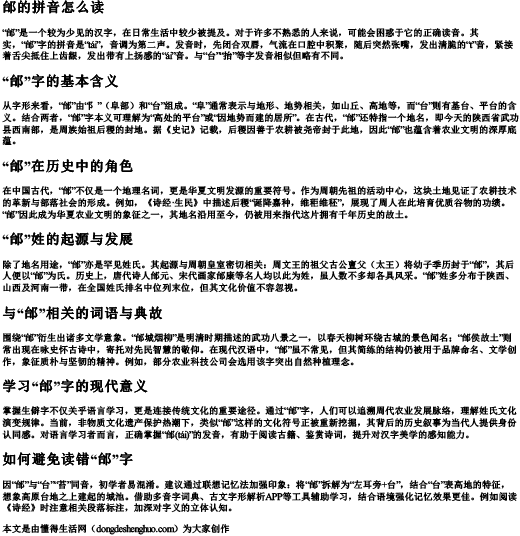

“邰”是一个较为少见的汉字,在日常生活中较少被提及。对于许多不熟悉的人来说,可能会困惑于它的正确读音。其实,“邰”字的拼音是“tái”,音调为第二声。发音时,先闭合双唇,气流在口腔中积聚,随后突然张嘴,发出清脆的“t”音,紧接着舌尖抵住上齿龈,发出带有上扬感的“ái”音。与“台”“抬”等字发音相似但略有不同。

从字形来看,“邰”由“阝”(阜部)和“台”组成。“阜”通常表示与地形、地势相关,如山丘、高地等,而“台”则有基台、平台的含义。结合两者,“邰”字本义可理解为“高处的平台”或“因地势而建的居所”。在古代,“邰”还特指一个地名,即今天的陕西省武功县西南部,是周族始祖后稷的封地。据《史记》记载,后稷因善于农耕被尧帝封于此地,因此“邰”也蕴含着农业文明的深厚底蕴。

在中国古代,“邰”不仅是一个地理名词,更是华夏文明发源的重要符号。作为周朝先祖的活动中心,这块土地见证了农耕技术的革新与部落社会的形成。例如,《诗经·生民》中描述后稷“诞降嘉种,维秬维秠”,展现了周人在此培育优质谷物的功绩。“邰”因此成为华夏农业文明的象征之一,其地名沿用至今,仍被用来指代这片拥有千年历史的故土。

除了地名用途,“邰”亦是罕见姓氏。其起源与周朝皇室密切相关:周文王的祖父古公亶父(太王)将幼子季历封于“邰”,其后人便以“邰”为氏。历史上,唐代诗人邰元、宋代画家邰康等名人均以此为姓,虽人数不多却各具风采。“邰”姓多分布于陕西、山西及河南一带,在全国姓氏排名中位列末位,但其文化价值不容忽视。

围绕“邰”衍生出诸多文学意象。“邰城烟柳”是明清时期描述的武功八景之一,以春天柳树环绕古城的景色闻名;“邰侯故土”则常出现在咏史怀古诗中,寄托对先民智慧的敬仰。在现代汉语中,“邰”虽不常见,但其简练的结构仍被用于品牌命名、文学创作,象征质朴与坚韧的精神。例如,部分农业科技公司会选用该字突出自然种植理念。

掌握生僻字不仅关乎语言学习,更是连接传统文化的重要途径。通过“邰”字,人们可以追溯周代农业发展脉络,理解姓氏文化演变规律。当前,非物质文化遗产保护热潮下,类似“邰”这样的文化符号正被重新挖掘,其背后的历史叙事为当代人提供身份认同感。对语言学习者而言,正确掌握“邰(tái)”的发音,有助于阅读古籍、鉴赏诗词,提升对汉字美学的感知能力。

因“邰”与“台”“苔”同音,初学者易混淆。建议通过联想记忆法加强印象:将“邰”拆解为“左耳旁+台”,结合“台”表高地的特征,想象高原台地之上建起的城池。借助多音字词典、古文字形解析APP等工具辅助学习,结合语境强化记忆效果更佳。例如阅读《诗经》时注意相关段落标注,加深对字义的立体认知。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 邰的拼音怎么读Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。