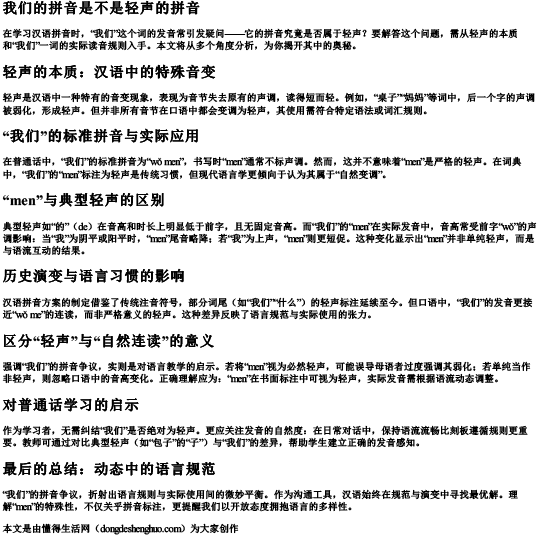

在学习汉语拼音时,“我们”这个词的发音常引发疑问——它的拼音究竟是否属于轻声?要解答这个问题,需从轻声的本质和“我们”一词的实际读音规则入手。本文将从多个角度分析,为你揭开其中的奥秘。

轻声是汉语中一种特有的音变现象,表现为音节失去原有的声调,读得短而轻。例如,“桌子”“妈妈”等词中,后一个字的声调被弱化,形成轻声。但并非所有音节在口语中都会变调为轻声,其使用需符合特定语法或词汇规则。

在普通话中,“我们”的标准拼音为“wǒ men”,书写时“men”通常不标声调。然而,这并不意味着“men”是严格的轻声。在词典中,“我们”的“men”标注为轻声是传统习惯,但现代语言学更倾向于认为其属于“自然变调”。

典型轻声如“的”(de)在音高和时长上明显低于前字,且无固定音高。而“我们”的“men”在实际发音中,音高常受前字“wǒ”的声调影响:当“我”为阴平或阳平时,“men”尾音略降;若“我”为上声,“men”则更短促。这种变化显示出“men”并非单纯轻声,而是与语流互动的结果。

汉语拼音方案的制定借鉴了传统注音符号,部分词尾(如“我们”“什么”)的轻声标注延续至今。但口语中,“我们”的发音更接近“wǒ me”的连读,而非严格意义的轻声。这种差异反映了语言规范与实际使用的张力。

强调“我们”的拼音争议,实则是对语言教学的启示。若将“men”视为必然轻声,可能误导母语者过度强调其弱化;若单纯当作非轻声,则忽略口语中的音高变化。正确理解应为:“men”在书面标注中可视为轻声,实际发音需根据语流动态调整。

作为学习者,无需纠结“我们”是否绝对为轻声。更应关注发音的自然度:在日常对话中,保持语流流畅比刻板遵循规则更重要。教师可通过对比典型轻声(如“包子”的“子”)与“我们”的差异,帮助学生建立正确的发音感知。

“我们”的拼音争议,折射出语言规则与实际使用间的微妙平衡。作为沟通工具,汉语始终在规范与演变中寻找最优解。理解“men”的特殊性,不仅关乎拼音标注,更提醒我们以开放态度拥抱语言的多样性。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。