《易水歌》是战国时期荆轲将为燕太子丹前往秦国刺杀秦王嬴政,在易水河畔与燕太子丹等人诀别时所吟唱的一首悲壮之歌。以下为你呈现《易水歌》荆轲的拼音版及相关详细介绍。

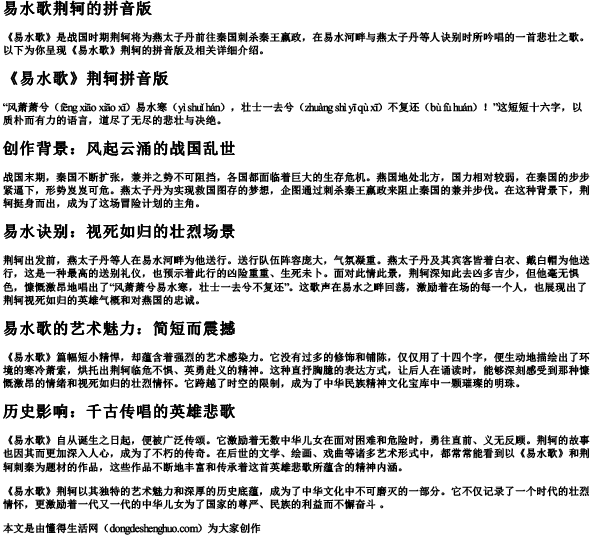

“风萧萧兮(fēng xiāo xiāo xī)易水寒(yì shuǐ hán),壮士一去兮(zhuàng shì yī qù xī)不复还(bù fù huán)!”这短短十六字,以质朴而有力的语言,道尽了无尽的悲壮与决绝。

战国末期,秦国不断扩张,兼并之势不可阻挡,各国都面临着巨大的生存危机。燕国地处北方,国力相对较弱,在秦国的步步紧逼下,形势岌岌可危。燕太子丹为实现救国图存的梦想,企图通过刺杀秦王嬴政来阻止秦国的兼并步伐。在这种背景下,荆轲挺身而出,成为了这场冒险计划的主角。

荆轲出发前,燕太子丹等人在易水河畔为他送行。送行队伍阵容庞大,气氛凝重。燕太子丹及其宾客皆着白衣、戴白帽为他送行,这是一种最高的送别礼仪,也预示着此行的凶险重重、生死未卜。面对此情此景,荆轲深知此去凶多吉少,但他毫无惧色,慷慨激昂地唱出了“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”。这歌声在易水之畔回荡,激励着在场的每一个人,也展现出了荆轲视死如归的英雄气概和对燕国的忠诚。

《易水歌》篇幅短小精悍,却蕴含着强烈的艺术感染力。它没有过多的修饰和铺陈,仅仅用了十四个字,便生动地描绘出了环境的寒冷萧索,烘托出荆轲临危不惧、英勇赴义的精神。这种直抒胸臆的表达方式,让后人在诵读时,能够深刻感受到那种慷慨激昂的情绪和视死如归的壮烈情怀。它跨越了时空的限制,成为了中华民族精神文化宝库中一颗璀璨的明珠。

《易水歌》自从诞生之日起,便被广泛传颂。它激励着无数中华儿女在面对困难和危险时,勇往直前、义无反顾。荆轲的故事也因其而更加深入人心,成为了不朽的传奇。在后世的文学、绘画、戏曲等诸多艺术形式中,都常常能看到以《易水歌》和荆轲刺秦为题材的作品,这些作品不断地丰富和传承着这首英雄悲歌所蕴含的精神内涵。

《易水歌》荆轲以其独特的艺术魅力和深厚的历史底蕴,成为了中华文化中不可磨灭的一部分。它不仅记录了一个时代的壮烈情怀,更激励着一代又一代的中华儿女为了国家的尊严、民族的利益而不懈奋斗 。本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 易水歌荆轲的拼音版Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。