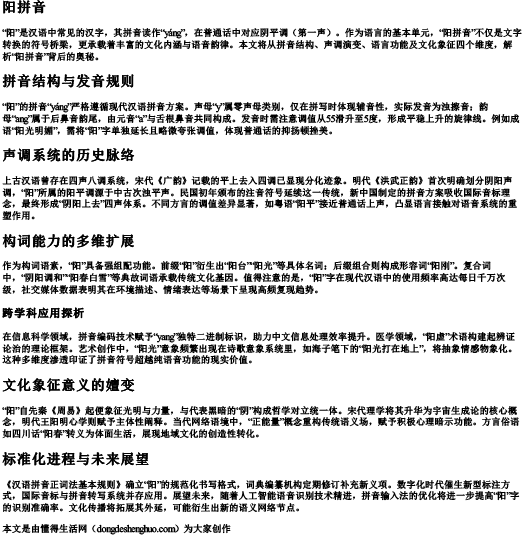

“阳”是汉语中常见的汉字,其拼音读作“yáng”,在普通话中对应阴平调(第一声)。作为语言的基本单元,“阳拼音”不仅是文字转换的符号桥梁,更承载着丰富的文化内涵与语音韵律。本文将从拼音结构、声调演变、语言功能及文化象征四个维度,解析“阳拼音”背后的奥秘。

“阳”的拼音“yáng”严格遵循现代汉语拼音方案。声母“y”属零声母类别,仅在拼写时体现辅音性,实际发音为浊擦音;韵母“ang”属于后鼻音韵尾,由元音“a”与舌根鼻音共同构成。发音时需注意调值从55滑升至5度,形成平稳上升的旋律线。例如成语“阳光明媚”,需将“阳”字单独延长且略微夸张调值,体现普通话的抑扬顿挫美。

上古汉语曾存在四声八调系统,宋代《广韵》记载的平上去入四调已显现分化迹象。明代《洪武正韵》首次明确划分阴阳声调,“阳”所属的阳平调源于中古次浊平声。民国初年颁布的注音符号延续这一传统,新中国制定的拼音方案吸收国际音标理念,最终形成“阴阳上去”四声体系。不同方言的调值差异显著,如粤语“阳平”接近普通话上声,凸显语言接触对语音系统的重塑作用。

作为构词语素,“阳”具备强组配功能。前缀“阳”衍生出“阳台”“阳光”等具体名词;后缀组合则构成形容词“阳刚”。复合词中,“阴阳调和”“阳春白雪”等典故词语承载传统文化基因。值得注意的是,“阳”字在现代汉语中的使用频率高达每日千万次级,社交媒体数据表明其在环境描述、情绪表达等场景下呈现高频复现趋势。

在信息科学领域,拼音编码技术赋予“yang”独特二进制标识,助力中文信息处理效率提升。医学领域,“阳虚”术语构建起辨证论治的理论框架。艺术创作中,“阳光”意象频繁出现在诗歌意象系统里,如海子笔下的“阳光打在地上”,将抽象情感物象化。这种多维度渗透印证了拼音符号超越纯语音功能的现实价值。

“阳”自先秦《周易》起便象征光明与力量,与代表黑暗的“阴”构成哲学对立统一体。宋代理学将其升华为宇宙生成论的核心概念,明代王阳明心学则赋予主体性阐释。当代网络语境中,“正能量”概念重构传统语义场,赋予积极心理暗示功能。方言俗语如四川话“阳春”转义为体面生活,展现地域文化的创造性转化。

《汉语拼音正词法基本规则》确立“阳”的规范化书写格式,词典编纂机构定期修订补充新义项。数字化时代催生新型标注方式,国际音标与拼音转写系统并存应用。展望未来,随着人工智能语音识别技术精进,拼音输入法的优化将进一步提高“阳”字的识别准确率。文化传播将拓展其外延,可能衍生出新的语义网络节点。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 阳拼音Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。