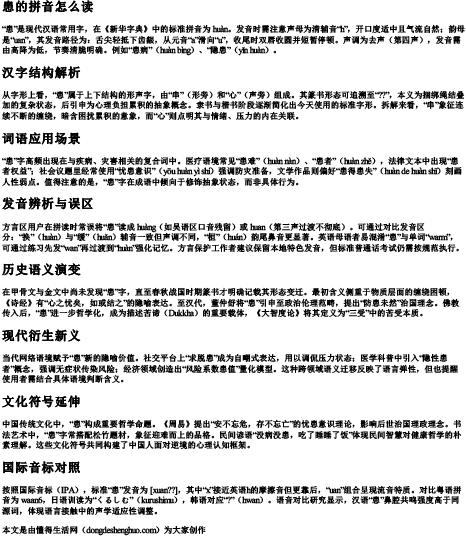

“患”是现代汉语常用字,在《新华字典》中的标准拼音为 huàn。发音时需注意声母为清辅音“h”,开口度适中且气流自然;韵母是“uan”,其发音路径为:舌尖轻抵下齿龈,从元音“a”滑向“u”,收尾时双唇收圆并短暂停顿。声调为去声(第四声),发音需由高降为低,节奏清脆明确。例如“患病”(huàn bìng)、“隐患”(yǐn huàn)。

从字形上看,“患”属于上下结构的形声字,由“串”(形旁)和“心”(声旁)组成。其篆书形态可追溯至“??”,本义为捆绑绳结叠加的复杂状态,后引申为心理负担累积的抽象概念。隶书与楷书阶段逐渐简化出今天使用的标准字形。拆解来看,“串”象征连续不断的缠绕,暗含困扰累积的意象,而“心”则点明其与情绪、压力的内在关联。

“患”字高频出现在与疾病、灾害相关的复合词中。医疗语境常见“患难”(huàn nàn)、“患者”(huàn zhě),法律文本中出现“患者权益”;社会议题里经常使用“忧患意识”(yōu huàn yì shí)强调防灾准备,文学作品则偏好“患得患失”(huàn de huàn shī)刻画人性弱点。值得注意的是,“患”字在成语中倾向于修饰抽象状态,而非具体行为。

方言区用户在拼读时常误将“患”读成 huàng(如吴语区口音残留)或 huan(第三声过渡不彻底)。可通过对比发音区分:“换”(huàn)与“缓”(huǎn)辅音一致但声调不同,“桓”(huán)韵尾鼻音更显著。英语母语者易混淆“患”与单词“warm”,可通过练习先发“wan”再过渡到“huàn”强化记忆。方言保护工作者建议保留本地特色发音,但标准普通话考试仍需按规范执行。

在甲骨文与金文中尚未发现“患”字,直至春秋战国时期篆书才明确记载其形态变迁。最初含义侧重于物质层面的缠绕困顿,《诗经》有“心之忧矣,如或结之”的隐喻表达。至汉代,董仲舒将“患”引申至政治伦理范畴,提出“防患未然”治国理念。佛教传入后,“患”进一步哲学化,成为描述苦谛(Dukkha)的重要载体,《大智度论》将其定义为“三受”中的苦受本质。

当代网络语境赋予“患”新的隐喻价值。社交平台上“求脱患”成为自嘲式表达,用以调侃压力状态;医学科普中引入“隐性患者”概念,强调无症状传染风险;经济领域创造出“风险系数患值”量化模型。这种跨领域语义迁移反映了语言弹性,但也提醒使用者需结合具体语境判断含义。

中国传统文化中,“患”构成重要哲学命题。《周易》提出“安不忘危,存不忘亡”的忧患意识理论,影响后世治国理政理念。书法艺术中,“患”字常搭配松竹题材,象征迎难而上的品格。民间谚语“没病没患,吃了睡睡了饭”体现民间智慧对健康哲学的朴素理解。这些文化符号共同构建了中国人面对逆境的心理认知框架。

按照国际音标(IPA),标准“患”发音为 [xuan??],其中“x”接近英语h的摩擦音但更靠后,“uan”组合呈现流音特质。对比粤语拼音为 waan6,日语训读为“くるしむ”(kurushimu),韩语对应“?”(hwan)。语音对比研究显示,汉语“患”鼻腔共鸣强度高于同源词,体现语言接触中的声学适应性调整。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 患的拼音怎么读Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。