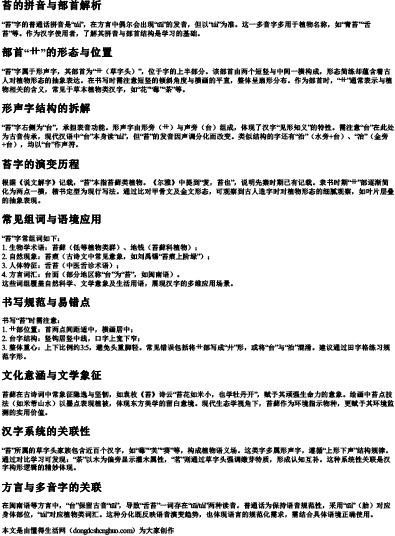

“苔”字的普通话拼音是“tái”,在方言中偶尔会出现“tāi”的发音,但以“tái”为准。这一多音字多用于植物名称,如“青苔”“舌苔”等。作为汉字使用者,了解其拼音与部首结构是学习的基础。

“苔”字属于形声字,其部首为“艹(草字头)”,位于字的上半部分。该部首由两个短竖与中间一横构成,形态简练却蕴含着古人对植物形态的抽象表达。在书写时需注意短竖的倾斜角度与横画的平直,整体呈扇形分布。作为部首时,“艹”通常表示与植物相关的含义,常见于草本植物类汉字,如“花”“莓”“茶”等。

“苔”字右侧为“台”,承担表音功能。形声字由形旁(艹)与声旁(台)组成,体现了汉字“见形知义”的特性。需注意“台”在此处为古音传承,现代汉语中“台”本身读“tái”,但“苔”的发音因声调分化而改变。类似结构的字还有“治”(水旁+台)、“冶”(金旁+台),均以“台”作声符。

根据《说文解字》记载,“苔”本指苔藓类植物。《尔雅》中提到“苃,苔也”,说明先秦时期已有记载。隶书时期“艹”部逐渐简化为两点一横,楷书定型为现行写法。通过比对甲骨文及金文形态,可观察到古人造字时对植物形态的细腻观察,如叶片层叠的抽象表现。

“苔”字常组词如下:

1. 生物学术语:苔藓(低等植物类群)、地钱(苔藓科植物);

2. 自然现象:苔痕(古诗文中常见意象,如刘禹锡“苔痕上阶绿”);

3. 人体特征:舌苔(中医舌诊术语);

4. 方言词汇:台面(部分地区称“台”为“苔”,如闽南语)。

这些词组覆盖自然科学、文学意象及生活用语,展现汉字的多维应用场景。

书写“苔”时需注意:

1. 艹部位置:首两点间距适中,横画居中;

2. 台字结构:竖钩居竖中线,口字上宽下窄;

3. 整体重心:上下比例约3:5,避免头重脚轻。常见错误包括将艹部写成“廾”形,或将“台”与“治”混淆。建议通过田字格练习规范字形。

苔藓在古诗词中常象征隐逸与坚韧,如袁枚《苔》诗云“苔花如米小,也学牡丹开”,赋予其顽强生命力的意象。绘画中苔点技法(如米芾山水)以墨点表现植被,体现东方美学的留白意境。现代生态学视角下,苔藓作为环境指示物种,更赋予其环境监测的实用价值。

“苔”所属的草字头家族包含近百个汉字,如“莓”“芙”“葵”等,构成植物语义场。这类字多属形声字,遵循“上形下声”结构规律。通过对比学习可发现:“茶”以木为偏旁显示灌木属性,“茗”则通过草字头强调嫩芽特质,形成认知互补。这种系统性关联是汉字构形逻辑的精妙体现。

在闽南语等方言中,“台”保留古音“tāi”,导致“舌苔”一词存在“tāi/tái”两种读音。普通话为保持语音规范性,采用“tāi”(胎)对应身体部位,“tái”对应植物类词汇。这种分化既反映语音演变趋势,也体现语言的规范化需求,需结合具体语境正确使用。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 苔拼音组词部首怎么写Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。