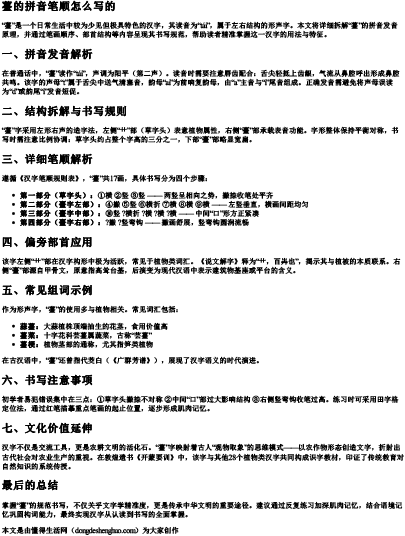

“薹”是一个日常生活中较为少见但极具特色的汉字,其读音为“tái”,属于左右结构的形声字。本文将详细拆解“薹”的拼音发音原理,并通过笔画顺序、部首结构等内容呈现其书写规范,帮助读者精准掌握这一汉字的用法与特征。

在普通话中,“薹”读作“tái”,声调为阳平(第二声)。读音时需要注意唇齿配合:舌尖轻抵上齿龈,气流从鼻腔呼出形成鼻腔共鸣。该字的声母“t”属于舌尖中送气清塞音,韵母“ai”为前响复韵母,由“a”主音与“i”尾音组成。正确发音需避免将声母误读为“d”或韵尾“i”发音短促。

“薹”字采用左形右声的造字法,左侧“艹”部(草字头)表意植物属性,右侧“臺”部承载表音功能。字形整体保持平衡对称,书写时需注意比例协调:草字头约占整个字高的三分之一,下部“臺”部略显宽扁。

遵循《汉字笔顺规则表》,“薹”共17画,具体书写分为四个步骤:

该字左侧“艹”部在汉字构形中极为活跃,常见于植物类词汇。《说文解字》释为“艹,百芔也”,揭示其与植被的本质联系。右侧“臺”部源自甲骨文,原意指高耸台基,后演变为现代汉语中表示建筑物基座或平台的含义。

作为形声字,“薹”的使用多与植物相关。常见词汇包括:

在古汉语中,“薹”还曾指代茭白(《广群芳谱》),展现了汉字语义的时代演进。

初学者易犯错误集中在三点:①草字头撇捺不对称 ②中间“口”部过大影响结构 ③右侧竖弯钩收笔过高。练习时可采用田字格定位法,通过红笔描摹重点笔画的起止位置,逐步形成肌肉记忆。

汉字不仅是交流工具,更是农耕文明的活化石。“薹”字映射着古人“观物取象”的思维模式——以农作物形态创造文字,折射出古代社会对农业生产的重视。在敦煌遗书《开蒙要训》中,该字与其他28个植物类汉字共同构成识字教材,印证了传统教育对自然知识的系统传授。

掌握“薹”的规范书写,不仅关乎文字学精准度,更是传承中华文明的重要途径。建议通过反复练习加深肌肉记忆,结合语境记忆巩固构词能力,最终实现汉字从认读到书写的全面掌握。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 薹的拼音笔顺怎么写的Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。