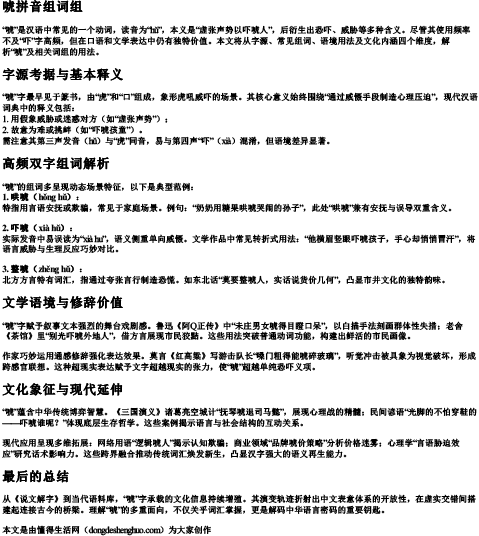

“唬”是汉语中常见的一个动词,读音为“hǔ”,本义是“虚张声势以吓唬人”,后衍生出恐吓、威胁等多种含义。尽管其使用频率不及“吓”字高频,但在口语和文学表达中仍有独特价值。本文将从字源、常见组词、语境用法及文化内涵四个维度,解析“唬”及相关词组的用法。

“唬”字最早见于篆书,由“虎”和“口”组成,象形虎吼威吓的场景。其核心意义始终围绕“通过威慑手段制造心理压迫”,现代汉语词典中的释义包括:

1. 用假象威胁或迷惑对方(如“虚张声势”);

2. 故意为难或挑衅(如“吓唬孩童”)。

需注意其第三声发音(hǔ)与“虎”同音,易与第四声“吓”(xià)混淆,但语境差异显著。

“唬”的组词多呈现动态场景特征,以下是典型范例:

1. 哄唬(hǒng hǔ):

特指用言语安抚或欺骗,常见于家庭场景。例句:“奶奶用糖果哄唬哭闹的孙子”,此处“哄唬”兼有安抚与误导双重含义。

2. 吓唬(xià hǔ):

实际发音中易误读为“xià hu”,语义侧重单向威慑。文学作品中常见转折式用法:“他横眉竖眼吓唬孩子,手心却悄悄冒汗”,将语言威胁与生理反应巧妙对比。

3. 整唬(zhěng hǔ):

北方方言特有词汇,指通过夸张言行制造恐慌。如东北话“莫要整唬人,实话说货价几何”,凸显市井文化的独特韵味。

“唬”字赋予叙事文本强烈的舞台戏剧感。鲁迅《阿Q正传》中“未庄男女唬得目瞪口呆”,以白描手法刻画群体性失措;老舍《茶馆》里“别光吓唬外地人”,借方言展现市民狡黠。这些用法突破普通动词功能,构建出鲜活的市民画像。

作家巧妙运用通感修辞强化表达效果。莫言《红高粱》写游击队长“嗓门粗得能唬碎玻璃”,听觉冲击被具象为视觉破坏,形成跨感官联想。这种超现实表达赋予文字超越现实的张力,使“唬”超越单纯恐吓义项。

“唬”蕴含中华传统博弈智慧。《三国演义》诸葛亮空城计“抚琴唬退司马懿”,展现心理战的精髓;民间谚语“光脚的不怕穿鞋的——吓唬谁呢?”体现底层生存哲学。这些案例揭示语言与社会结构的互动关系。

现代应用呈现多维拓展:网络用语“逻辑唬人”揭示认知欺骗;商业领域“品牌唬价策略”分析价格迷雾;心理学“言语胁迫效应”研究话术影响力。这些跨界融合推动传统词汇焕发新生,凸显汉字强大的语义再生能力。

从《说文解字》到当代语料库,“唬”字承载的文化信息持续增殖。其演变轨迹折射出中文表意体系的开放性,在虚实交错间搭建起连接古今的桥梁。理解“唬”的多重面向,不仅关乎词汇掌握,更是解码中华语言密码的重要钥匙。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 唬拼音组词组Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。