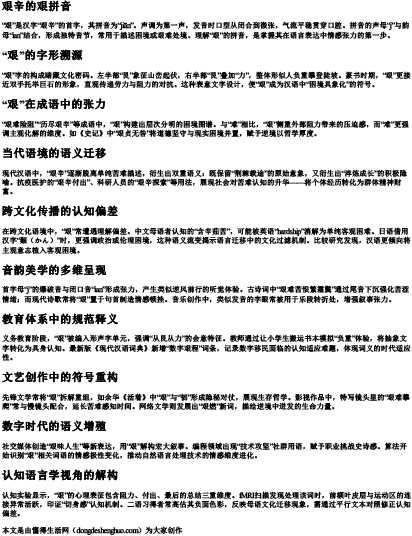

“艰”是汉字“艰辛”的首字,其拼音为“jiān”。声调为第一声,发音时口型从闭合到微张,气流平稳贯穿口腔。拼音的声母“j”与韵母“ian”结合,形成独特音节,常用于描述困境或艰难处境。理解“艰”的拼音,是掌握其在语言表达中情感张力的第一步。

“艰”字的构成暗藏文化密码。左半部“艮”象征山峦起伏,右半部“艮”叠加“力”,整体形似人负重攀登陡坡。篆书时期,“艰”更接近双手托举巨石的形象,直观传递劳力与阻力的对抗。这种表意文字设计,使“艰”成为汉语中“困境具象化”的符号。

“艰难险阻”“历尽艰辛”等成语中,“艰”构建出层次分明的困境图谱。与“难”相比,“艰”侧重外部阻力带来的压迫感,而“难”更强调主观化解的维度。如《史记》中“艰贞无咎”将道德坚守与现实困境并置,赋予逆境以哲学厚度。

现代汉语中,“艰辛”逐渐脱离单纯苦难描述,衍生出双重语义:既保留“荆棘载途”的原始意象,又衍生出“淬炼成长”的积极隐喻。抗疫医护的“艰辛付出”、科研人员的“艰辛探索”等用法,展现社会对苦难认知的升华——将个体经历转化为群体精神财富。

在跨文化语境中,“艰”常遭遇理解偏差。中文母语者认知的“含辛茹苦”,可能被英语“hardship”消解为单纯客观困难。日语借用汉字“艱(かん)”时,更强调政治或伦理困境,这种语义流变揭示语言迁移中的文化过滤机制。比较研究发现,汉语更倾向将主观意志植入客观困境。

首字母“j”的爆破音与闭口音“ian”形成张力,产生类似逆风前行的听觉体验。古诗词中“艰难苦恨繁霜鬓”通过尾音下沉强化苦涩情绪;而现代诗歌常将“艰”置于句首制造情感顿挫。音乐创作中,类似发音的字眼常被用于乐段转折处,增强叙事张力。

义务教育阶段,“艰”被编入形声字单元,强调“从艮从力”的会意特征。教师通过让小学生搬运书本模拟“负重”体验,将抽象文字转化为具身认知。最新版《现代汉语词典》新增“数字艰程”词条,记录数字移民面临的认知适应难题,体现词义的时代适应性。

先锋文学常将“艰”拆解重组,如余华《活着》中“艰”与“韧”形成隐秘对仗,展现生存哲学。影视作品中,特写镜头里的“艰难攀爬”常与慢镜头配合,延长苦难感知时间。网络文学则发展出“艰燃”新词,描绘逆境中迸发的生命力量。

社交媒体创造“艰味人生”等新表达,用“艰”解构宏大叙事。编程领域出现“技术攻坚”社群用语,赋予职业挑战史诗感。算法开始识别“艰”相关词语的情感极性变化,推动自然语言处理技术的情感维度进化。

认知实验显示,“艰”的心理表征包含阻力、付出、最后的总结三重维度。fMRI扫描发现处理该词时,前额叶皮层与运动区的连接异常活跃,印证“切身感”认知机制。二语习得者常高估其负面色彩,反映母语文化迁移现象,需通过平行文本对照修正认知偏差。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 艰辛的艰拼音Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。