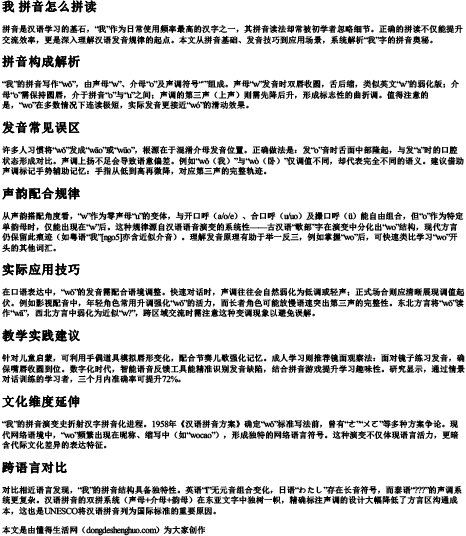

拼音是汉语学习的基石,“我”作为日常使用频率最高的汉字之一,其拼音读法却常被初学者忽略细节。正确的拼读不仅能提升交流效率,更是深入理解汉语发音规律的起点。本文从拼音基础、发音技巧到应用场景,系统解析“我”字的拼音奥秘。

“我”的拼音写作“wǒ”,由声母“w”、介母“o”及声调符号“ˇ”组成。声母“w”发音时双唇收圆,舌后缩,类似英文“w”的弱化版;介母“o”需保持圆唇,介于拼音“o”与“u”之间;声调的第三声(上声)则需先降后升,形成标志性的曲折调。值得注意的是,“wo”在多数情况下连读极短,实际发音更接近“wó”的滑动效果。

许多人习惯将“wǒ”发成“wāo”或“wūo”,根源在于混淆介母发音位置。正确做法是:发“o”音时舌面中部隆起,与发“a”时的口腔状态形成对比。声调上扬不足会导致语意偏差。例如“wǒ(我)”与“wò(卧)”仅调值不同,却代表完全不同的语义。建议借助声调标记手势辅助记忆:手指从低到高再微降,对应第三声的完整轨迹。

从声韵搭配角度看,“w”作为零声母“u”的变体,与开口呼(a/o/e)、合口呼(u/uo)及撮口呼(ü)能自由组合,但“o”作为特定单韵母时,仅能出现在“w”后。这种规律源自汉语语音演变的系统性——古汉语“歌部”字在演变中分化出“wo”结构,现代方言仍保留此痕迹(如粤语“我”[ngo5]亦含近似介音)。理解发音原理有助于举一反三,例如掌握“wo”后,可快速类比学习“wo”开头的其他词汇。

在口语表达中,“wǒ”的发音需配合语境调整。快速对话时,声调往往会自然弱化为低调或轻声;正式场合则应清晰展现调值起伏。例如影视配音中,年轻角色常用升调强化“wǒ”的活力,而长者角色可能放慢语速突出第三声的完整性。东北方言将“wǒ”读作“wā”,西北方言中弱化为近似“w?”,跨区域交流时需注意这种变调现象以避免误解。

针对儿童启蒙,可利用手偶道具模拟唇形变化,配合节奏儿歌强化记忆。成人学习则推荐镜面观察法:面对镜子练习发音,确保嘴唇收圆到位。数字化时代,智能语音反馈工具能精准识别发音缺陷,结合拼音游戏提升学习趣味性。研究显示,通过情景对话训练的学习者,三个月内准确率可提升72%。

“我”的拼音演变史折射汉字拼音化进程。1958年《汉语拼音方案》确定“wǒ”标准写法前,曾有“ㄜ”“ㄨㄛ”等多种方案争论。现代网络语境中,“wo”频繁出现在昵称、缩写中(如“wocao”),形成独特的网络语言符号。这种演变不仅体现语言活力,更暗含代际文化差异的表达特征。

对比相近语言发现,“我”的拼音结构具备独特性。英语“I”无元音组合变化,日语“わたし”存在长音符号,而泰语“???”的声调系统更复杂。汉语拼音的双拼系统(声母+介母+韵母)在东亚文字中独树一帜,精确标注声调的设计大幅降低了方言区沟通成本,这也是UNESCO将汉语拼音列为国际标准的重要原因。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 我 拼音怎么拼读Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。