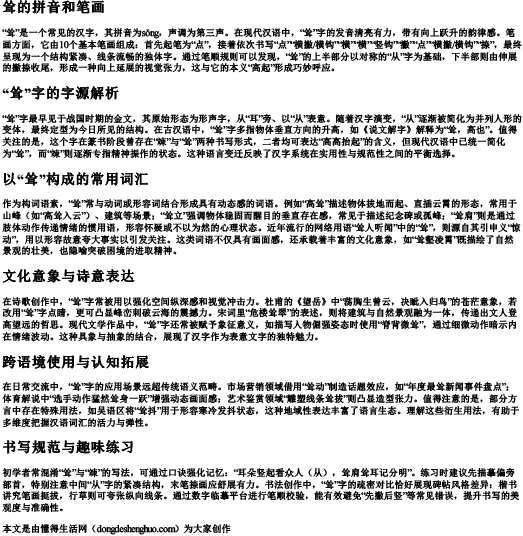

“耸”是一个常见的汉字,其拼音为sǒng,声调为第三声。在现代汉语中,“耸”字的发音清亮有力,带有向上跃升的韵律感。笔画方面,它由10个基本笔画组成:首先起笔为“点”,接着依次书写“点”“横撇/横钩”“横”“横”“竖钩”“撇”“点”“横撇/横钩”“捺”,最终呈现为一个结构紧凑、线条流畅的独体字。通过笔顺规则可以发现,“耸”的上半部分以对称的“从”字为基础,下半部则由伸展的撇捺收尾,形成一种向上延展的视觉张力,这与它的本义“高起”形成巧妙呼应。

“耸”字最早见于战国时期的金文,其原始形态为形声字,从“耳”旁、以“从”表意。随着汉字演变,“从”逐渐被简化为并列人形的变体,最终定型为今日所见的结构。在古汉语中,“耸”字多指物体垂直方向的升高,如《说文解字》解释为“耸,高也”。值得关注的是,这个字在篆书阶段曾存在“竦”与“耸”两种书写形式,二者均可表达“高高抬起”的含义,但现代汉语中已统一简化为“耸”,而“竦”则逐渐专指精神振作的状态。这种语言变迁反映了汉字系统在实用性与规范性之间的平衡选择。

作为构词语素,“耸”常与动词或形容词结合形成具有动态感的词语。例如“高耸”描述物体拔地而起、直插云霄的形态,常用于山峰(如“高耸入云”)、建筑等场景;“耸立”强调物体稳固而醒目的垂直存在感,常见于描述纪念碑或孤峰;“耸肩”则是通过肢体动作传递情绪的惯用语,形容怀疑或不以为然的心理状态。近年流行的网络用语“耸人听闻”中的“耸”,则源自其引申义“惊动”,用以形容故意夸大事实以引发关注。这类词语不仅具有画面感,还承载着丰富的文化意象,如“耸壑凌霄”既描绘了自然景观的壮美,也隐喻突破困境的进取精神。

在诗歌创作中,“耸”字常被用以强化空间纵深感和视觉冲击力。杜甫的《望岳》中“荡胸生曾云,决眦入归鸟”的苍茫意象,若改用“耸”字点睛,更可凸显峰峦刺破云海的震撼力。宋词里“危楼耸翠”的表述,则将建筑与自然景观融为一体,传递出文人登高望远的哲思。现代文学作品中,“耸”字还常被赋予象征意义,如描写人物倔强姿态时使用“脊背微耸”,通过细微动作暗示内在情绪波动。这种具象与抽象的结合,展现了汉字作为表意文字的独特魅力。

在日常交流中,“耸”字的应用场景远超传统语义范畴。市场营销领域借用“耸动”制造话题效应,如“年度最耸新闻事件盘点”;体育解说中“选手动作猛然耸身一跃”增强动态画面感;艺术鉴赏领域“雕塑线条耸拔”则凸显造型张力。值得注意的是,部分方言中存在特殊用法,如吴语区将“耸抖”用于形容寒冷发抖状态,这种地域性表达丰富了语言生态。理解这些衍生用法,有助于多维度把握汉语词汇的活力与弹性。

初学者常混淆“耸”与“竦”的写法,可通过口诀强化记忆:“耳朵竖起看众人(从),耸肩耸耳记分明”。练习时建议先描摹偏旁部首,特别注意中间“从”字的紧凑结构,末笔捺画应舒展有力。书法创作中,“耸”字的疏密对比恰好展现碑帖风格差异:楷书讲究笔画挺拔,行草则可夸张纵向线条。通过数字临摹平台进行笔顺校验,能有效避免“先撇后竖”等常见错误,提升书写的美观度与准确性。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 耸的拼音和笔画组词Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。