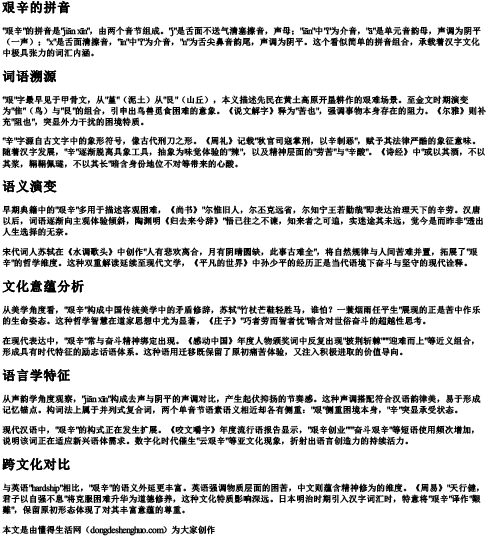

"艰辛"的拼音是"jiān xīn",由两个音节组成。"j"是舌面不送气清塞擦音,声母;"iān"中"i"为介音,"ā"是单元音韵母,声调为阴平(一声);"x"是舌面清擦音,"īn"中"i"为介音,"n"为舌尖鼻音韵尾,声调为阴平。这个看似简单的拼音组合,承载着汉字文化中极具张力的词汇内涵。

"艰"字最早见于甲骨文,从"堇"(泥土)从"艮"(山丘),本义描述先民在黄土高原开垦耕作的艰难场景。至金文时期演变为"隹"(鸟)与"艮"的组合,引申出鸟兽觅食困难的意象。《说文解字》释为"苦也",强调事物本身存在的阻力。《尔雅》则补充"阻也",突显外力干扰的困境特质。

"辛"字源自古文字中的象形符号,像古代刑刀之形。《周礼》记载"秋官司寇掌刑,以辛制恶",赋予其法律严酷的象征意味。随着汉字发展,"辛"逐渐脱离具象工具,抽象为味觉体验的"辣",以及精神层面的"劳苦"与"辛酸"。《诗经》中"或以其酒,不以其浆,鞙鞙佩璲,不以其长"暗含身份地位不对等带来的心酸。

早期典籍中的"艰辛"多用于描述客观困难,《尚书》"尔惟旧人,尔丕克远省,尔知宁王若勤哉"即表达治理天下的辛劳。汉唐以后,词语逐渐向主观体验倾斜,陶渊明《归去来兮辞》"悟已往之不谏,知来者之可追,实迷途其未远,觉今是而昨非"透出人生选择的无奈。

宋代词人苏轼在《水调歌头》中创作"人有悲欢离合,月有阴晴圆缺,此事古难全",将自然规律与人间苦难并置,拓展了"艰辛"的哲学维度。这种双重解读延续至现代文学,《平凡的世界》中孙少平的经历正是当代语境下奋斗与坚守的现代诠释。

从美学角度看,"艰辛"构成中国传统美学中的矛盾修辞,苏轼"竹杖芒鞋轻胜马,谁怕?一蓑烟雨任平生"展现的正是苦中作乐的生命姿态。这种哲学智慧在道家思想中尤为显著,《庄子》"巧者劳而智者忧"暗含对世俗奋斗的超越性思考。

在现代表达中,"艰辛"常与奋斗精神绑定出现。《感动中国》年度人物颁奖词中反复出现"披荆斩棘"""迎难而上"等近义组合,形成具有时代特征的励志话语体系。这种语用迁移既保留了原初痛苦体验,又注入积极进取的价值导向。

从声韵学角度观察,"jiān xīn"构成去声与阴平的声调对比,产生起伏抑扬的节奏感。这种声调搭配符合汉语韵律美,易于形成记忆锚点。构词法上属于并列式复合词,两个单音节语素语义相近却各有侧重:"艰"侧重困境本身,"辛"突显承受状态。

现代汉语中,"艰辛"的构式正在发生扩展。《咬文嚼字》年度流行语报告显示,"艰辛创业"""奋斗艰辛"等短语使用频次增加,说明该词正在适应新兴语体需求。数字化时代催生"云艰辛"等亚文化现象,折射出语言创造力的持续活力。

与英语"hardship"相比,"艰辛"的语义外延更丰富。英语强调物质层面的困苦,中文则蕴含精神修为的维度。《周易》"天行健,君子以自强不息"将克服困难升华为道德修养,这种文化特质影响深远。日本明治时期引入汉字词汇时,特意将"艰辛"译作"艱難",保留原初形态体现了对其丰富意蕴的尊重。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 艰辛 的拼音Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。