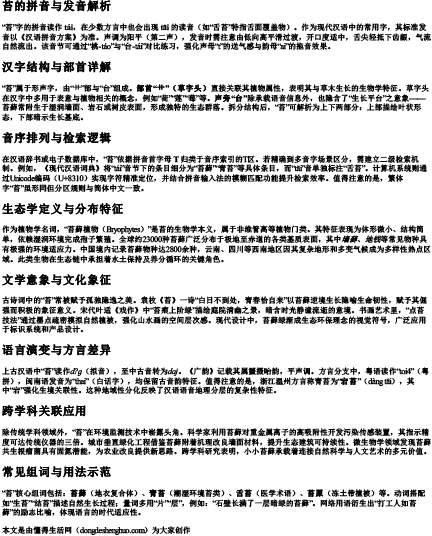

“苔”字的拼音读作 tái,在少数方言中也会出现 tāi 的读音(如“舌苔”特指舌面覆盖物)。作为现代汉语中的常用字,其标准发音以《汉语拼音方案》为准。声调为阳平(第二声),发音时需注意由低向高平滑过渡,开口度适中,舌尖轻抵下齿龈,气流自然流出。该音节可通过“桃-táo”与“台-tái”对比练习,强化声母“t”的送气感与韵母“ai”的拖音效果。

“苔”属于形声字,由“艹”部与“台”组成。部首“艹”(草字头)直接关联其植物属性,表明其与草木生长的生物学特征。草字头在汉字中多用于表意与植物相关的概念,例如“荷”“莲”“莓”等。声旁“台”除承载语音信息外,也隐含了“生长平台”之意象——苔藓常附生于湿润墙面、岩石或树皮表面,形成独特的生态群落。拆分结构后,“苔”可解析为上下两部分:上部描绘叶状形态,下部暗示生长基底。

在汉语辞书或电子数据库中,“苔”依据拼音首字母 T 归类于音序索引的T区。若精确到多音字场景区分,需建立二级检索机制。例如,《现代汉语词典》将“tái”音节下的条目细分为“苔藓”“青苔”等具体条目,而“tāi”音单独标注“舌苔”。计算机系统则通过Unicode编码(U+8310)实现字符精准定位,并结合拼音输入法的模糊匹配功能提升检索效率。值得注意的是,繁体字“苔”虽形同但分区规则与简体中文一致。

作为植物学名词,“苔藓植物(Bryophytes)”是苔的生物学本义,属于非维管高等植物门类。其特征表现为体形微小、结构简单,依赖湿润环境完成孢子繁殖。全球约23000种苔藓广泛分布于极地至赤道的各类基质表面,其中墙藓、地钱等常见物种具有极强的环境适应力。中国境内记录苔藓物种达2800余种,云南、四川等西南地区因其复杂地形和多变气候成为多样性热点区域。此类生物在生态链中承担着水土保持及养分循环的关键角色。

古诗词中的“苔”常被赋予孤独隐逸之美。袁枚《苔》一诗“白日不到处,青春恰自来”以苔藓逆境生长隐喻生命韧性,赋予其倔强而积极的象征意义。宋代叶适《戏作》中“苔痕上阶绿”描绘庭院清幽之景,暗含时光静谧流逝的意境。书画艺术里,“点苔技法”通过墨点疏密模拟自然植被,强化山水画的空间层次感。现代设计中,苔藓绿渐成生态环保理念的视觉符号,广泛应用于标识系统和产品设计。

上古汉语中“苔”读作d?ɡ(拟音),至中古音转为daj。《广韵》记载其属蟹摄咍韵,平声调。方言分支中,粤语读作“toi4”(粤拼),闽南语发音为“thai”(白话字),均保留古音韵特征。值得注意的是,浙江温州方言称青苔为“宕苔”(dàng tāi),其中“宕”强化生境关联性。这种地域性分化反映了汉语语音地理分层的复杂性特征。

除传统学科领域外,“苔”在环境监测技术中崭露头角。科学家利用苔藓对重金属离子的高吸附性开发污染传感装置,其指示精度可达传统仪器的三倍。城市垂直绿化工程借鉴苔藓附着机理改良墙面材料,提升生态建筑可持续性。微生物学领域发现苔藓共生根瘤菌具有固氮潜能,为农业改良提供新思路。跨学科研究表明,小小苔藓承载着连接自然科学与人文艺术的多元价值。

“苔”核心组词包括:苔藓(地衣复合体)、青苔(潮湿环境苔类)、舌苔(医学术语)、苔原(冻土带植被)等。动词搭配如“生苔”“结苔”描述自然生长过程;量词多用“片”“层”,例如:“石壁长满了一层暗绿的苔藓”。网络用语衍生出“打工人如苔藓”的励志比喻,体现语言的时代适应性。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 苔拼音组词部首音序Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。