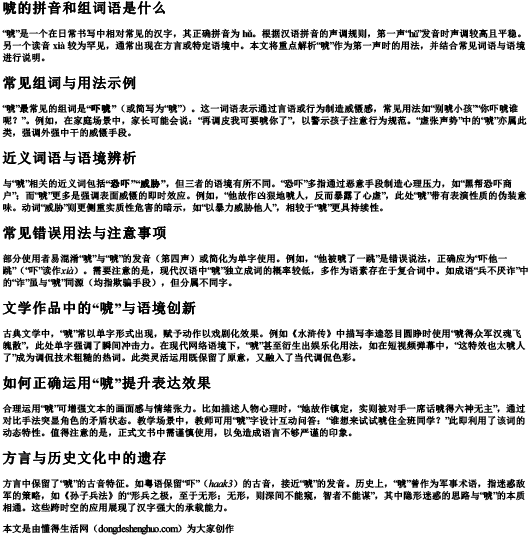

“唬”是一个在日常书写中相对常见的汉字,其正确拼音为 hǔ。根据汉语拼音的声调规则,第一声“hǔ”发音时声调较高且平稳。另一个读音 xià 较为罕见,通常出现在方言或特定语境中。本文将重点解析“唬”作为第一声时的用法,并结合常见词语与语境进行说明。

“唬”最常见的组词是“吓唬”(或简写为“唬”)。这一词语表示通过言语或行为制造威慑感,常见用法如“别唬小孩”“你吓唬谁呢?”。例如,在家庭场景中,家长可能会说:“再调皮我可要唬你了”,以警示孩子注意行为规范。“虚张声势”中的“唬”亦属此类,强调外强中干的威慑手段。

与“唬”相关的近义词包括“恐吓”“威胁”,但三者的语境有所不同。“恐吓”多指通过恶意手段制造心理压力,如“黑帮恐吓商户”;而“唬”更多是强调表面威慑的即时效应。例如,“他故作凶狠地唬人,反而暴露了心虚”,此处“唬”带有表演性质的伪装意味。动词“威胁”则更侧重实质性危害的暗示,如“以暴力威胁他人”,相较于“唬”更具持续性。

部分使用者易混淆“唬”与“唬”的发音(第四声)或简化为单字使用。例如,“他被唬了一跳”是错误说法,正确应为“吓他一跳”(“吓”读作xià)。需要注意的是,现代汉语中“唬”独立成词的概率较低,多作为语素存在于复合词中。如成语“兵不厌诈”中的“诈”虽与“唬”同源(均指欺骗手段),但分属不同字。

古典文学中,“唬”常以单字形式出现,赋予动作以戏剧化效果。例如《水浒传》中描写李逵怒目圆睁时使用“唬得众军汉魂飞魄散”,此处单字强调了瞬间冲击力。在现代网络语境下,“唬”甚至衍生出娱乐化用法,如在短视频弹幕中,“这特效也太唬人了”成为调侃技术粗糙的热词。此类灵活运用既保留了原意,又融入了当代调侃色彩。

合理运用“唬”可增强文本的画面感与情绪张力。比如描述人物心理时,“她故作镇定,实则被对手一席话唬得六神无主”,通过对比手法突显角色的矛盾状态。教学场景中,教师可用“唬”字设计互动问答:“谁想来试试唬住全班同学?”此即利用了该词的动态特性。值得注意的是,正式文书中需谨慎使用,以免造成语言不够严谨的印象。

方言中保留了“唬”的古音特征。如粤语保留“吓”(haak3)的古音,接近“唬”的发音。历史上,“唬”曾作为军事术语,指迷惑敌军的策略,如《孙子兵法》的“形兵之极,至于无形;无形,则深间不能窥,智者不能谋”,其中隐形迷惑的思路与“唬”的本质相通。这些跨时空的应用展现了汉字强大的承载能力。

本文是由懂得生活网(dongdeshenghuo.com)为大家创作

点击下载 唬的拼音和组词语是什么Word版本可打印

懂得生活网为大家提供:生活,学习,工作,技巧,常识等内容。